亡くなった方々には心からお悔やみ申し上げます。

三菱化学の発表によると「第2エチレンプラントでは、原料ナフサを分解炉(管式)で熱分解し、水素、メタン、エチレン、プロピレン、ブタジェン、ベンゼン、重質燃料油等の分解ガスを生成する。

分解炉からの高温(840℃)の分解ガスは急冷熱交換器で一次冷却され、更に急冷油により約200℃まで直接冷却される。漏洩は、このクエンチフィッティング(直接冷却)装置へ急冷油を送る配管のフランジ部で急冷油が漏洩引火し火災に至った。」ということです。

分解炉からの高温(840℃)の分解ガスは急冷熱交換器で一次冷却され、更に急冷油により約200℃まで直接冷却される。漏洩は、このクエンチフィッティング(直接冷却)装置へ急冷油を送る配管のフランジ部で急冷油が漏洩引火し火災に至った。」ということです。

34年前のエチレンプラントの熱分解炉

34年前のエチレンプラントコントロールルームyaseta.hateblo.jp

火災の発生ヵ所は違いますが、今から34年前の1973年7月、私が働いていたエチレンプラントでも火災爆発事故があり、消火にあたっていた同僚が亡くなりました。まだ亡くなった同僚はまだ20代前半でしたのでほんとうにお気の毒でした。

私はエチレンプラントの現場で3年間働き1973年3月に異動しましたが、エチレンプラントを出て3カ月後に起きた火災爆発事故で呼び戻され、後片付けを行い、その後エチレンプラント運転マニュアルの見直し修正など数か月間にわたり行いました。

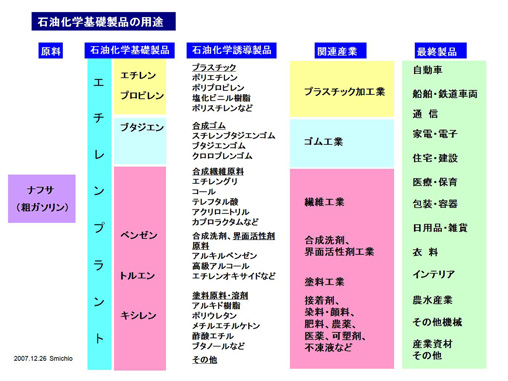

エチレンプラントはコンビナートをパイプラインで結合している数十の石油化学誘導品製造会社の原料センターになっており、燃料を供給する製油所とともに重要な役割を果たしています。エチレンセンターが事故などで停止すると原料供給が途絶えるため、自社だけでなくコンビナート数十社の工場操業に大きな影響を与えます。

石油化学製品製造概要

三菱石油のエチレンプラントの操業再開まで少なくとも3~4月かかるそうですが、現在、日本全体で生産能力に余裕あるどうかわかりませんが、もし余裕がなければ、鹿島コンビナートの各社は操業率をさげるなど会社の業績に影響がでてくることになります。

【参考 エチレンプラントについて】

エチレン製造プラントは熱分解炉、高さ数mから50m位の蒸留塔や熱交換器、反応塔、貯槽、タンク、巨大なコンプレッサーなどがパイプラインで結合され、自動バルブ、安全弁、自動制御機器、計測機器(圧力計、流量計、分析計など)、モーター、ボイラー、発電機などの付帯設備から成っています。

プロセスの基本は変わりませんがプラントの性能や運転設備や運転技術そして公害防止設備などは格段の進歩をとげていると思います。

当時の最新エチレン生産能力は20万トン/年、熱分解炉は横型管式でしたが技術の進歩により、現在の40万トン~60万トン/年、熱分解炉は縦型管式などで能力倍増だが敷地面積は多分当時と変わらない200~300m四方、運転員も当時、十数人でしたが現在は数人で運転は可能になっていると思われます。(敷地や運転員は推定ですが当たらずとも遠からずと思います。)

エチレン生産能力は昭和48年(1973年)当時、約400万トンで、直後の第一次石油危機、その後の第二次石油危機のあおりを受け、1985年(昭和60年)頃まで400万トンから500万トンの横ばい状態で推移しました。それ以前の1960年頃(昭和30後半)から1973年(昭和48年)までは生産能力も倍々ゲームで増加していきました。2006年末現在では730万トン(石油化学協会)になっています。